El otro día mi chica me comentaba, mientras preparábamos la mesa para almorzar y no sin cierta sorna, que mi forma de guardar los vasos en la alacena le resultaba poco práctica.

Permitidme un inciso: habitualmente ella se encarga de velar por el orden en casa y siempre encuentra la mejor solución para el almacenaje. Siempre. SIEMPRE.

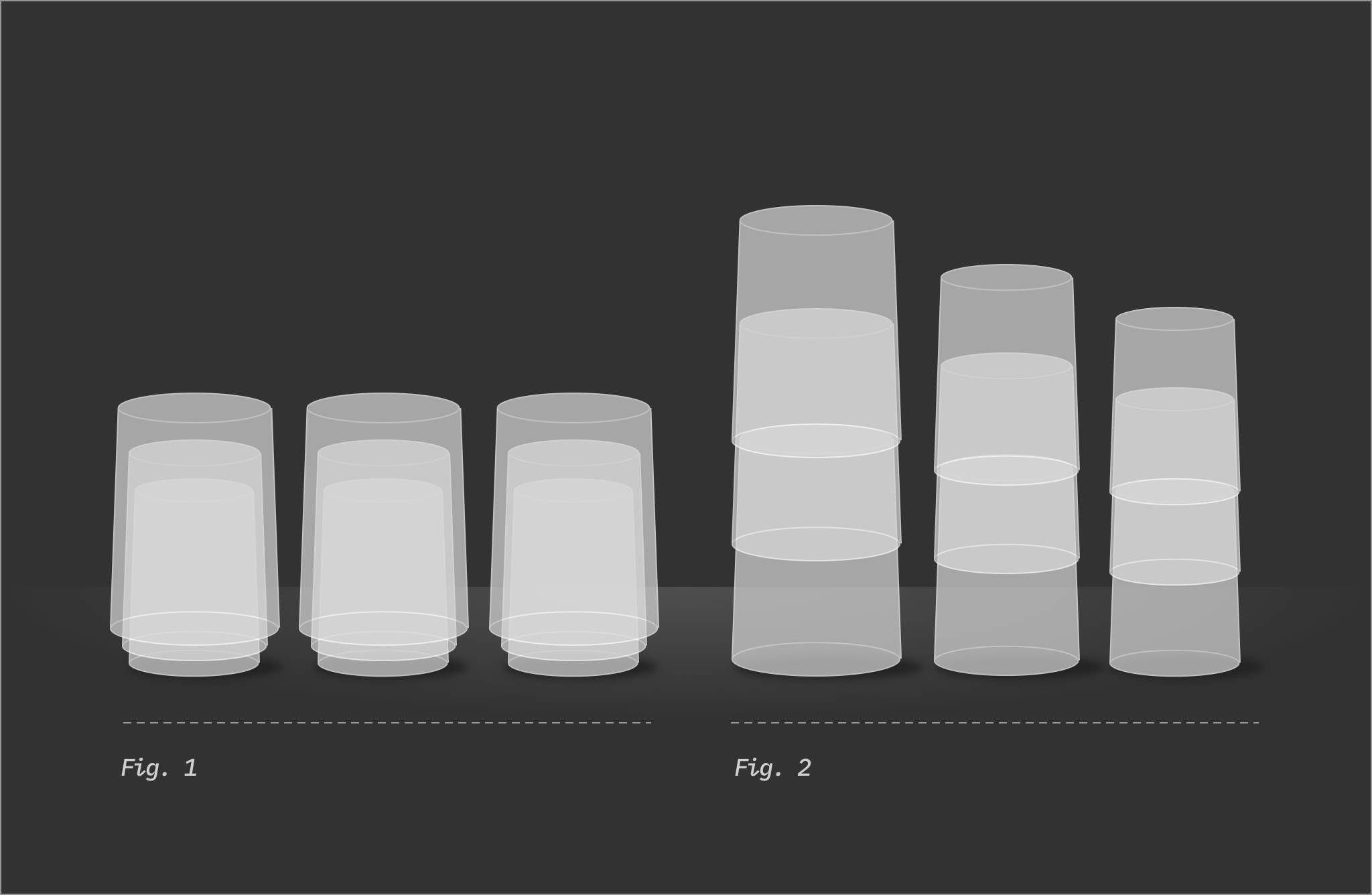

Volviendo al tema de los vasos, si os soy sincero esta vez no se me ocurría de qué manera podíamos optimizar algo tan mundano como la ordenación de una vajilla. En mi cabeza estaba clarísimo que apilar los vasos de menor a mayor tamaño (fig. 1) era la opción más lógica, pues estos quedaban protegidos por la pieza inmediatamente superior.

Por el contrario, según ella los vasos deben organizarse por tamaño (fig. 2) argumentando que, de esta manera, la pieza con la dimensión que necesitas será mucho más fácil de alcanzar.

Probablemente cualquiera de las dos opciones planteadas era perfectamente válida: una optimizaba el espacio y la otra facilitaba la localización.

Sin embargo cada uno de nosotros elegimos una forma de ordenación basada en nuestra experiencia y damos por hecho que “mi solución” será la preferida por los demás. Esto lo hacemos siguiendo nuestros sesgos cognitivos, que nos permiten agilizar la toma de decisión a la hora de ordenar una alacena, elegir el próximo libro, creer en un político, etc.

En diseño, al igual que en otras muchas disciplinas, nuestros sesgos nos ayudan a seleccionar los patrones más adecuados para aplicarlos en tal o cual proyecto y recurrir a ellos es muy útil, sobre todo cuando el tiempo apremia y es imperioso dar con una solución.

Sin embargo, cuando diseñamos un artefacto o un servicio, además de conocer su propósito debemos comprender cómo será utilizado. Sin un mínimo de investigación solo podremos diseñar en base a nuestra percepción del mundo, que no tiene por qué coincidir ni mucho menos con la de nuestros usuarios.